Introduction

La commande publique au Maroc transcende largement son rôle de simple instrument d'achat pour l'administration. Elle s'est affirmée, au cours de la dernière décennie, comme le principal levier de la politique économique nationale, un moteur puissant d'investissement et un outil stratégique pour le développement du tissu entrepreneurial. Aligné sur les ambitions du Nouveau Modèle de Développement et les Hautes Orientations Royales, ce secteur est aujourd'hui au cœur de la transformation économique et sociale du Royaume. Son importance est d'autant plus critique qu'elle s'inscrit dans une double dynamique qui redéfinit en profondeur ses contours. D'une part, le Maroc a engagé un volume d'investissement public sans précédent, visant à stimuler la croissance, à moderniser ses infrastructures (appels d'offres de travaux) et à renforcer son État social dans un contexte mondial incertain. D'autre part, cette expansion quantitative s'accompagne d'une vague de réformes structurelles profondes, axées sur la digitalisation intégrale des processus, l'amélioration de l'efficacité administrative et le renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance.

Cette convergence entre une ambition budgétaire record et une modernisation accélérée des pratiques a transformé le paysage de la commande publique marocaine. L'accès aux marchés, les conditions de concurrence, les délais de traitement et de paiement, ainsi que les mécanismes de contrôle ont été profondément remaniés, créant de nouvelles opportunités mais aussi de nouveaux défis pour les opérateurs économiques et les acheteurs publics. Comprendre ce marché en pleine mutation exige donc de dépasser les analyses de surface pour s'appuyer sur des données tangibles et récentes. Ce rapport se propose de relever ce défi en analysant en profondeur sept statistiques fondamentales, toutes issues de la période 2020-2025, afin d'offrir une vision claire, nuancée et actionnable de la commande publique au Maroc.

La Dimension Macro-Économique : Un Moteur d'Investissement National

1 — L'Investissement Public, un Volume Record de 335 Milliards de Dirhams en 2024

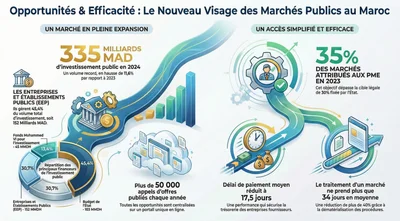

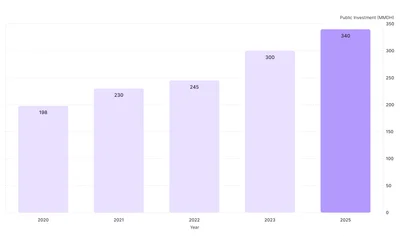

L'indicateur le plus marquant de l'importance stratégique de la commande publique au Maroc est sans conteste le volume de l'investissement public prévu pour l'année 2024. S'élevant à un niveau historique de 335 milliards de dirhams (MMDH), ce chiffre, inscrit dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2024, représente une augmentation significative de 11,6% par rapport à l'enveloppe déjà record de 300 MMDH de 2023. Cette dynamique ne constitue pas un événement ponctuel, mais s'inscrit dans une trajectoire de croissance soutenue et délibérée. L'investissement public est en effet passé de 198 MMDH en 2020 à 230 MMDH en 2021, puis à 245 MMDH en 2022, avant de franchir le cap symbolique des 300 MMDH en 2023. Les projections pour 2025 confirment cette tendance de fond, avec une enveloppe prévisionnelle qui devrait atteindre 340 MMDH, consolidant ainsi le rôle de l'État et de ses entités comme premier investisseur du pays.

Cette politique d'investissement massif n'est pas une simple donnée budgétaire ; elle est le reflet d'une stratégie économique mûrement réfléchie. Face à un contexte international marqué par des incertitudes et des chocs successifs, le gouvernement marocain a clairement fait le choix d'utiliser l'investissement public comme un puissant outil contracyclique. L'objectif est de soutenir la croissance économique nationale, qui a affiché une reprise de 2,9% en 2023 après 1,3% en 2022, et qui est projetée à 3,2% pour 2024. En injectant des capitaux considérables dans l'économie, l'État cherche à compenser la potentielle frilosité de l'investissement privé et à maintenir une dynamique de croissance robuste.

2 — Les Entreprises et Établissements Publics (EEP), Premier Acheteur du Royaume avec 152 Milliards de Dirhams

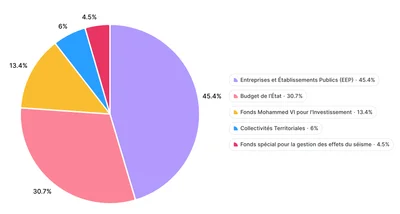

Si le volume global de l'investissement public est impressionnant, sa structure interne est tout aussi révélatrice de la configuration de la commande publique au Maroc. L'analyse détaillée de l'enveloppe de 335 MMDH pour 2024 montre que les Entreprises et Établissements Publics (EEP) en sont les principaux orchestrateurs, avec une part de 152 MMDH, soit 45,4% du total. Le budget de l'État, qui inclut le budget général, les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État gérés de manière autonome (SEGMA), arrive en deuxième position avec 103 MMDH (30,7%). Le reste est réparti entre le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement (45 MMDH, soit 13,4%), les Collectivités Territoriales (20 MMDH, soit 6%) et le Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme (15 MMDH, soit 4,5%).

Cette prépondérance des EEP a des implications stratégiques majeures pour toute entreprise souhaitant accéder à la commande publique. Elle signifie que près de la moitié des opportunités d'affaires ne sont pas directement gérées par les administrations centrales, mais par un ensemble d'entités semi-publiques aux statuts et aux modes de fonctionnement variés. Des acteurs majeurs comme l'Office National des Chemins de Fer (ONCF), la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), l'Office National des Aéroports (ONDA), l'Agence Marocaine pour l'Énergie Durable (MASEN) ou encore le Groupe OCP disposent d'une autonomie de gestion et de plans d'investissement colossaux dans leurs secteurs respectifs (transport, énergie, phosphates, etc.).

Tableau 1 : Répartition Détaillée de l'Investissement Public par Source de Financement (PLF 2024)

| Source de Financement | Montant (en MMDH) | Part du Total (%) | |

| Entreprises et Établissements Publics (EEP) | 152 | 45,4 | |

| Budget de l'État (BG, CST, SEGMA) | 103 | 30,7 | |

| Fonds Mohammed VI pour l'Investissement | 45 | 13,4 | |

| Collectivités Territoriales | 20 | 6,0 | |

| Fonds Spécial pour la gestion des effets du séisme | 15 | 4,5 | |

| Total | 335 | 100,0 | |

|

Source : Données compilées à partir du Projet de Loi de Finances 2024. |

Dynamiques du Marché : Accès, Concurrence et Efficacité

3 — La Percée des PME : 35% des Marchés Attribués en 2023

L'un des succès les plus notables de la politique de la commande publique au Maroc réside dans l'amélioration de l'accès des Petites et Moyennes Entreprises (PME) aux marchés. En 2023, la part des marchés publics attribués aux PME, Très Petites Entreprises (TPE), coopératives et auto-entrepreneurs a atteint 35%. Cette performance, annoncée par la Ministre de l'Économie et des Finances, est d'autant plus significative qu'elle dépasse de cinq points l'objectif légal de 30% instauré par le décret sur les marchés publics pour favoriser l'inclusion de ces acteurs économiques . Ce chiffre témoigne d'une volonté politique forte et de l'efficacité des mesures mises en place pour soutenir un tissu entrepreneurial qui constitue plus de 90% des entreprises du pays et qui est un vivier essentiel d'emplois .

Ce résultat n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe d'un écosystème de réformes convergentes. Le cadre législatif a créé une obligation claire pour les acheteurs publics en instaurant le quota de 30% . Parallèlement, la transformation digitale a joué un rôle de catalyseur fondamental. La généralisation de la soumission électronique a considérablement abaissé les coûts de participation (frais d'impression, de déplacement) et aplanit les barrières géographiques, permettant à une PME de n'importe quelle région de concourir à armes égales avec une grande entreprise des pôles économiques majeurs .

4— Un Marché Vaste et Accessible : Plus de 50 000 Appels d'Offres Publiés Annuellement

Le volume et la fréquence des opportunités offertes par la commande publique marocaine sont illustrés par le chiffre de plus de 50 000 avis de marché publiés chaque année . Ce volume considérable témoigne de la vitalité d'un marché qui couvre un large éventail de besoins, allant des grands projets d'infrastructure aux fournitures de bureau, en passant par des prestations de services complexes. La pierre angulaire qui rend ce vaste marché navigable et accessible est le Portail Marocain des Marchés Publics (PMMP). Lancée en 2007 et généralisée depuis, cette plateforme électronique (marchespublics.gov.ma) est devenue le point d'entrée unique et incontournable pour les opérateurs économiques. Elle centralise les publications de plus de 4 500 acheteurs publics, incluant les ministères, les établissements publics, les agences spécialisées et les collectivités territoriales .

La centralisation de l'information sur le PMMP a provoqué une véritable rupture dans les pratiques de veille commerciale. Avant sa généralisation, l'accès à l'information sur les marchés publics était fragmenté, souvent dépendant de publications dans les journaux ou de réseaux d'information informels, ce qui favorisait les entreprises déjà bien implantées. Aujourd'hui, le portail offre un accès égalitaire et en temps réel à l'ensemble des opportunités, quel que soit la taille ou la localisation de l'entreprise.

5 — Un Niveau de Concurrence Révélateur : 4 Soumissionnaires en Moyenne par Appel d'Offres

L'analyse de la santé concurrentielle d'un marché public passe souvent par l'examen du nombre moyen de participants à chaque consultation. Selon des données compilées par la Banque Mondiale pour la période 2020-2022, le nombre moyen de soumissionnaires par appel d'offres au Maroc s'établit à quatre . Ce chiffre, à première vue simple, est en réalité un indicateur riche d'enseignements sur l'équilibre du marché. Il suggère un environnement qui est à la fois suffisamment attractif pour susciter l'intérêt de plusieurs compétiteurs, mais aussi suffisamment exigeant pour opérer une sélection naturelle.

Un nombre très faible (un ou deux soumissionnaires) est souvent le signe d'un déficit de concurrence, qui peut être dû à des cahiers des charges trop restrictifs ou à un manque d'information. Le chiffre de quatre soumissionnaires se situe dans une "zone saine" qui témoigne d'une concurrence effective. Il indique que les marchés sont suffisamment ouverts pour attirer des offres diversifiées, mais que les exigences techniques et financières filtrent efficacement les candidats pour ne retenir que ceux qui sont réellement qualifiés pour exécuter la prestation. Il est intéressant de noter que les achats de biens et services standardisés, réalisés par commande électronique, attirent en moyenne 15 devis par consultation, confirmant que la complexité des appels d'offres classiques joue un rôle de filtre naturel .

Performance et Modernisation : Les Fruits de la Transformation Digitale

6 — L'Efficacité des Paiements, un Atout pour les Entreprises : Délai Moyen de 17,5 Jours en 2023

L'un des indicateurs de performance les plus critiques pour les entreprises qui travaillent avec le secteur public est le délai de paiement. Sur ce point, le Maroc a réalisé des progrès spectaculaires. Selon le rapport annuel 2024 de l'Observatoire des Délais de Paiement (ODP), le délai moyen de paiement de la commande publique pour l'État et les collectivités territoriales s'est établi à 17,5 jours en 2023 . Ce chiffre représente une amélioration continue, puisqu'il était de 18,3 jours en 2022 .

Cette performance constitue un levier stratégique de politique économique. Historiquement, les retards de paiement chroniques ont été l'un des principaux fléaux pour le secteur privé marocain, et une cause majeure de défaillance pour de nombreuses PME dont la trésorerie est fragile . En ramenant le délai de paiement à un niveau inférieur à trois semaines, l'État transforme radicalement la nature de sa relation avec ses fournisseurs. Il réduit de manière drastique le besoin en fonds de roulement et le risque financier associés à la commande publique. Le marché public, autrefois perçu comme une opportunité risquée, devient une source de revenus attractive, fiable et sécurisée.

7 — L'Impact de la Dématérialisation : Un Délai de Traitement des Marchés Réduit à 33,9 Jours

La transformation digitale de l'administration marocaine a produit des gains d'efficacité concrets et mesurables. L'un des résultats les plus probants est la réduction spectaculaire du délai moyen de traitement global d'un marché, c'est-à-dire le temps écoulé entre la date de publication de l'appel d'offres et la notification de l'attribution. Ce délai est passé d'une moyenne de 58 jours en 2017 à seulement 33,9 jours en 2021 . Cette performance, qui représente une réduction de plus de 40% en quatre ans, est directement attribuable à la mise en œuvre du programme de dématérialisation de la commande publique (PDCP) et à l'intégration du système de Gestion Intégrée de la Dépense (GID).

Ce gain de temps considérable est le fruit d'une optimisation de l'ensemble de la chaîne de la dépense. Le processus papier traditionnel était intrinsèquement lent et lourd. La dématérialisation et le système GID ont permis d'automatiser et de fluidifier ces processus. La soumission électronique, l'ouverture des plis en ligne, l'évaluation dématérialisée et les circuits de validation électroniques ont éliminé les temps morts et les goulots d'étranglement. Pour les entreprises, une réduction de 24 jours du délai de traitement signifie une réponse beaucoup plus rapide, permettant de mieux planifier les ressources et de libérer plus vite les cautions de soumission pour les offres non retenues.

Conclusion

L'analyse de ces sept statistiques clés dresse le portrait d'un marché public marocain en profonde transformation, caractérisé par une double dynamique de croissance et de modernisation. D'un côté, des volumes d'investissement records, portés à 335 milliards de dirhams, confirment son rôle de principal moteur de l'économie nationale. De l'autre, une série de réformes structurelles, dont la digitalisation est la clé de voûte, a permis d'améliorer de manière spectaculaire son efficacité et son inclusivité. Des délais de paiement réduits à 17,5 jours, une part de 35% pour les PME et des délais de traitement ramenés à 33,9 jours sont les fruits tangibles de cette modernisation, dans un marché qui attire en moyenne quatre soumissionnaires par appel d'offres.

Cette évolution ouvre des perspectives prometteuses, notamment l'intégration de nouvelles dimensions stratégiques dans l'achat public. La tendance émergente la plus significative est celle de la "commande publique verte". Des initiatives sont déjà en cours, avec l'appui de partenaires internationaux, pour élaborer un guide pratique visant à intégrer des critères environnementaux et de durabilité dans les cahiers des charges . Ce chantier représente la prochaine grande étape de la réforme.

Face à ce paysage en pleine mutation, des recommandations stratégiques peuvent être formulées à l'attention des principaux acteurs.

Pour les Entreprises :

-

Maîtriser les Outils Numériques : La maîtrise parfaite du Portail Marocain des Marchés Publics est devenue une compétence non négociable. Il est également crucial de développer une veille active sur les portails d'achat spécifiques des grands Établissements et Entreprises Publics (EEP), qui représentent près de la moitié du marché.

-

Adopter une Veille Stratégique : Les entreprises doivent se préparer à utiliser les futures publications de l'Observatoire Marocain de la Commande Publique (OMCP) comme un outil d'intelligence économique pour analyser les tendances du marché, identifier les segments les plus porteurs et affiner leur positionnement stratégique.

-

Développer des Alliances : Pour les PME, la formation de groupements d'entreprises est une stratégie pertinente pour répondre à des marchés de plus grande envergure.

Pour les Décideurs Publics :

-

Exploiter Pleinement le Potentiel de l'OMCP : Il est impératif d'utiliser les analyses futures de l'Observatoire pour aller au-delà du simple suivi et engager un cycle d'amélioration continue des politiques d'achat, en valorisant l'innovation, l'impact social ou le développement régional.

-

Renforcer la Formation et l'Accompagnement : La transformation digitale doit être accompagnée par des programmes de formation continus, tant pour les acheteurs publics que pour les entreprises, afin de garantir une appropriation optimale des nouveaux outils.

-

Poursuivre la Simplification : En s'appuyant sur les données collectées, les efforts de simplification des procédures administratives doivent se poursuivre afin de continuer à réduire les barrières à l'entrée pour les PME.